2017/05/10 島夫

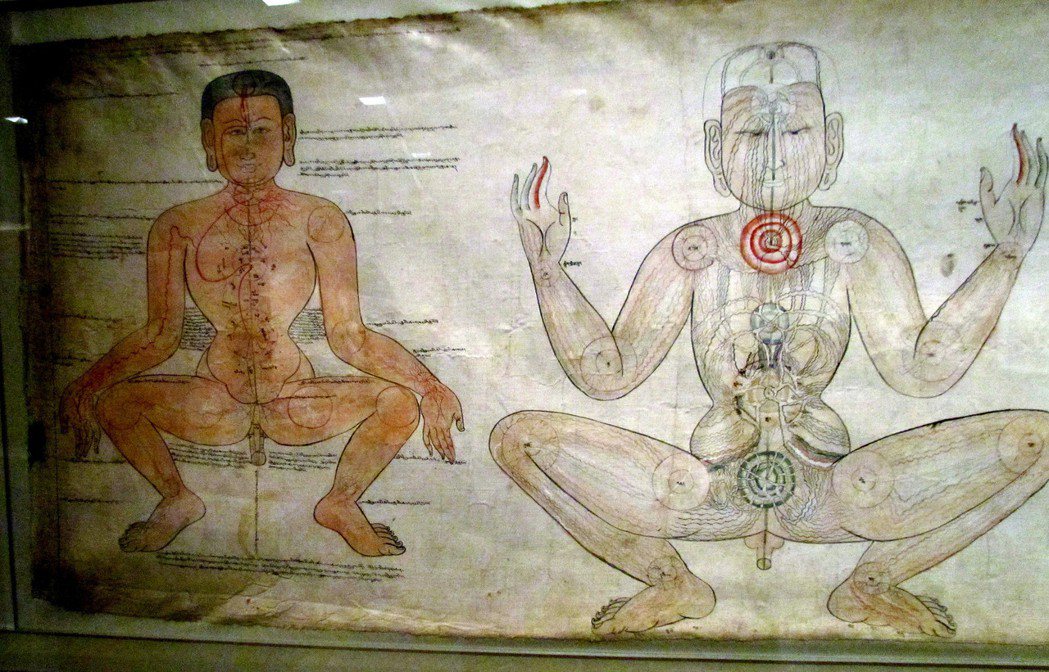

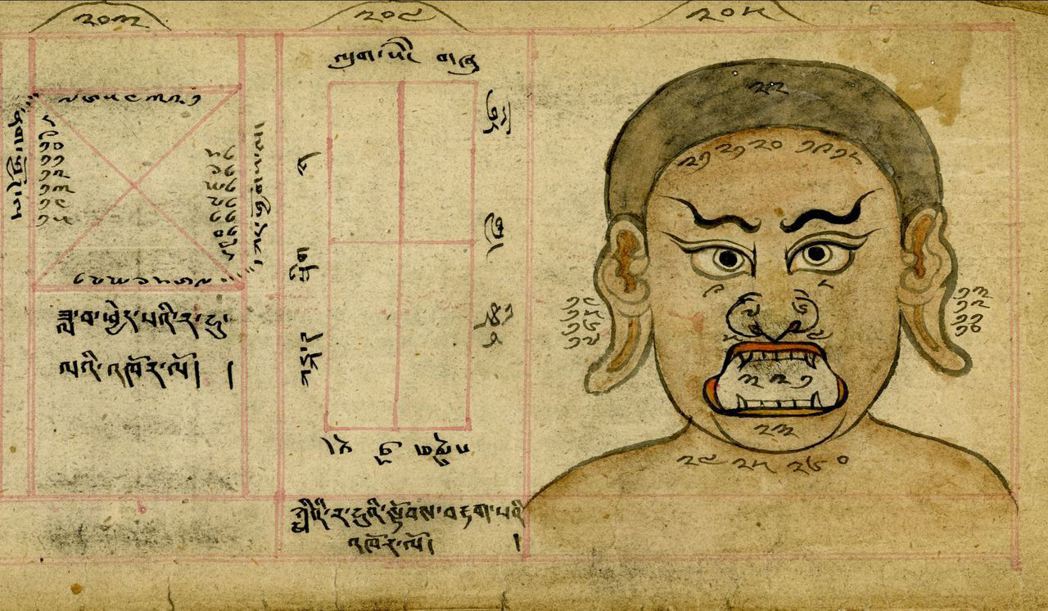

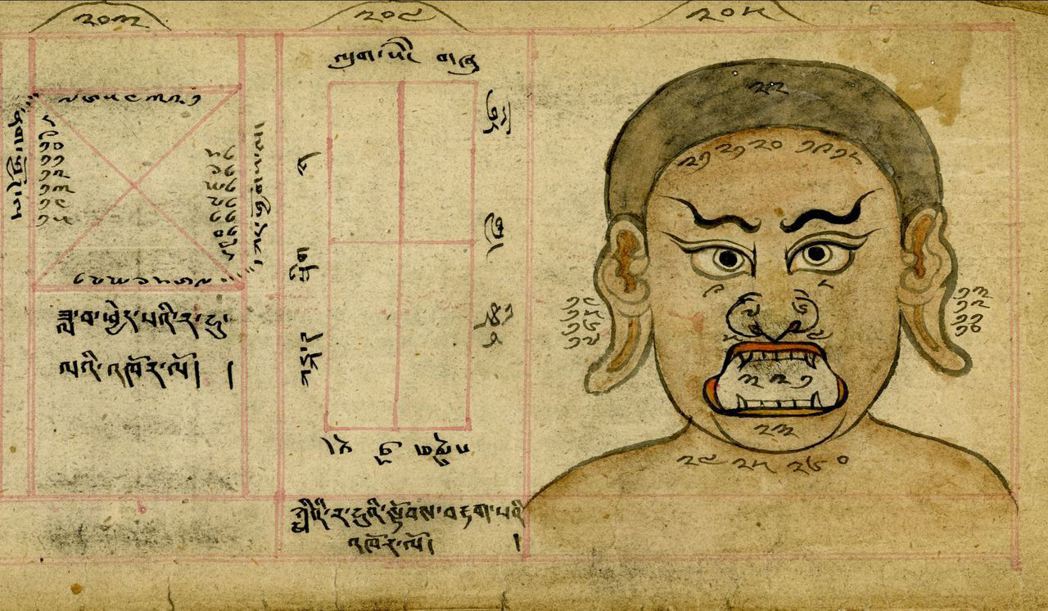

「蒙古大夫」指稱醫術不高明的醫生,是個既歧視又充滿漢族偏見的詞。圖為傳統蒙醫的醫療用圖。 圖/U.S. National Library of Medicine

「蒙古大夫」指稱醫術不高明的醫生,是個既歧視又充滿漢族偏見的詞。圖為傳統蒙醫的醫療用圖。 圖/U.S. National Library of Medicine

「來來來,我來幫你診個脈。」、「要不要來把個脈啊?」、「你看起來眼睛不太好,得從末稍神經調養起,你有時會覺得手指麻麻的對吧?來,我來幫你把一下脈。」……

一看我走進房間,滿屋子蒙醫轟的一聲站起來,此起彼落地要我過去診脈,充份展現了蒙古人交朋友的熱情。講起走進這房間的緣由,還得從我辦公室對面的大哥說起,上個月一次隨意的閒聊中,他提到老家村裡有個很有名的蒙醫王布和大夫要去北京上節目,轉車途中會來停留幾天,基於對蒙醫的好奇心,我央著大哥帶著我一起去見識見識。

在一片招呼聲中,我在王布和大夫的床邊坐下來,讓他診脈:「你心火旺,所以心臟不好,就像隻草原上的豹,喜歡獨立獵食不依靠別人,獵到獵物後也總是叼到樹上靜靜自己吃,不愛跟一幫人起閧;你活動力強,一進門就看東看西的,氣場強,細胞隨時都張開著接受刺激,不像他(指著帶我去的大哥)一看面相就知道不愛動…..還有你身體裡的有機物少,所以胃不好,也讓你的皮膚比較敏感,答應我要多喝酸奶(優酪乳)好嗎?……。」雖然一幫大夫講的徵狀的確是我的身體會出現的症狀,但一連串聽下來,還是不得不讓人疑惑,

「蒙古大夫」這個詞在我心裡油然生起。

中國公布了第一批「新聞報導中的禁用詞」,明確規定不得以蒙古大夫來指稱庸醫,以避免污辱蒙古族。圖為位於內蒙古一間醫院,等待看診的病患。 圖/路透社

中國公布了第一批「新聞報導中的禁用詞」,明確規定不得以蒙古大夫來指稱庸醫,以避免污辱蒙古族。圖為位於內蒙古一間醫院,等待看診的病患。 圖/路透社

用「蒙古大夫」這個詞來指稱醫術不高明的醫生其實不單單只是台灣慣有的刻板印象,在中國大陸也是。2016年5月,中國最主要的國家通訊社新華社公布了第一批「新聞報導中的禁用詞」,明確規定不得以蒙古大夫來指稱庸醫,以避免污辱蒙古族。然而,在這樣一個場合,斗然進入蒙醫所編織的異文化知識網絡裡,過去既有對身體及醫學的理解突然間無處安置,唯一能想到的詞,居然只剩這麼個既歧視又充滿漢族偏見的詞。

但這也更加激起我的好奇心,想理解蒙醫們身處的語言世界究竟長成什麼模樣,而這平行世界裡的醫病關係又是怎麼一回事。寒暄之後,王布和大夫有其他約先走了,不過我仍被現場的貴其德醫師與斯琴高娃醫師帶著去隔壁的蒙餐館吃飯,帶我去的大哥也跟著補充,他還有個好哥們是內蒙古國際蒙醫院骨傷科的主任,等會也會過來。

坐定之後,我就忍不住開始詢問貴其德大夫剛剛到底是怎麼一回事,診脈還能診出個性來?他告訴我,其實診脈五分真五分假,蒙醫的身體觀認為身體是相互結合、相互依賴,不能孤立存在的,所以五臟六腑的各種疾病會通過人體的行為、或是表面的某個部位表現出來。打從我一走進房間,我走路的姿態、臉色的表現、甚至是身體各器官的型態,都已經可以判斷臟腑的病理變化了,有些時候,診脈只是為了滿足病患「有被看病」的心理,不一定是主要的診斷方法。

蒙醫的内科知識理論體系主要來自於蒙古帝國時期與漢醫、藏醫、和阿拉伯醫學知識融合的結果。成吉思汗的蒙古軍隊不僅將外傷、骨科的技術傳給漢醫,從而彌補了漢醫這方面的不足,蒙醫也在交流的過程中從漢醫身上學到了陰陽五行的學說,從而奠定了蒙醫身體觀的理論基礎。其後,忽必烈汗在1262年重建漢醫教育機構,並要求尼泊爾的藝術家阿尼哥重新修訂人體針灸穴道圖。1270年,忽必烈汗還進一步創建了穆斯林醫學中心,以推廣中東傳來的阿拉伯醫學知識,促成了蒙醫多元的知識體系來源。

成吉思汗的軍隊不僅將外傷、骨科的技術傳給漢醫,蒙醫也在交流的過程中學到了陰陽五行學說,從而奠定了蒙醫身體觀的理論基礎。 圖/美聯社

成吉思汗的軍隊不僅將外傷、骨科的技術傳給漢醫,蒙醫也在交流的過程中學到了陰陽五行學說,從而奠定了蒙醫身體觀的理論基礎。 圖/美聯社

也因此,從漢醫學到的知識體系並非蒙醫身體觀的唯一來源。一般而言,傳統蒙醫理論以「陰陽五元素」為主要的哲學基礎,以「五元素理論」為例,蒙醫的五元素理論融合了古印度的「五元學說」和中國的「五行學說」,因此,診斷/治療時除了以漢醫的「金、木、水、火、土」來說明人體各器官與自然環境間的相生相剋關係外,也會用印度醫學的「水(身體/皮膚的乾燥程度)、火(體溫)、氣(蒙語為「赫依」,是人體呼吸、血液循環、分解食物、肢體運動、意識清晰等生命運動的內在動力)註1、空(身體對空間的使用方式)、土(身體內的有機物)」來解釋「人為什麼會在特定的時間、空間,長成特定的樣子」。比如王布和大夫對我的診斷:火氣太旺、赫依過強會導致心臟負擔較大,而身體的有機物(土)不足則導致胃和皮膚較為敏感,便是在印度的五元學說下開展的。

陰陽學說也是,雖然蒙醫和漢醫都講究陰陽平衡,但兩者定義的「陰」和「陽」卻不盡相同。蒙醫認為「心、肝、脾、肺、腎」五臟屬陽,而「胃、小腸、大腸、膽、膀胱,和精腑(下丹田)」六腑屬陰,這和漢醫的定義正好相反。

這麼說你就知道為什麼漢人會把我們叫做蒙古大夫了吧?

貴其德醫師如是說。

就在我聽得似懂非懂但又暢快淋漓之際,內蒙古國際蒙醫院骨傷科的主任巴虎山教授也來了。他一聽我們在討論「蒙古大夫」這問題,興致也跟著來了。他向我解釋,蒙醫在治療過程中常常會加入一些心理療法或使用一些小手段來轉移病患的注意力,減輕疼痛,但結果往往就被誤會只會靠些小手段騙人。「就好像我們在正骨的時候,有時會在嘴裡含一口酒,然後當著病人的面像灑水器一樣把酒噴灑在骨折的地方,這樣病人的注意力就會被吸引到這上面,然後我再趁機把骨頭扳回正位。最後他們都會覺得是被我噴酒噴好的,但其實不是,是我利用角度把它推回原位才好的。連隔壁實習的研究生都搞不清楚是怎麼一回事,問我老師這到底是怎麼治好的。我就會告訴他,你還有得學呢,慢慢學吧,哈哈哈哈哈。」

正骨和骨傷科其實是蒙醫的強項,長期累積了一套處理和治療外傷的技術,這是與北方草原日常生活需要騎馬放牧的習慣有關。 圖/歐新社

正骨和骨傷科其實是蒙醫的強項,長期累積了一套處理和治療外傷的技術,這是與北方草原日常生活需要騎馬放牧的習慣有關。 圖/歐新社

正骨和骨傷科其實是蒙醫的強項,成吉思汗統一蒙古高原上的各部落前,北方草原連年戰事不斷,再加上日常生活需要騎馬放牧,因此經常會有許多戰傷、骨傷的病患,甚至在照料牲畜的過程中也常需要處理牲畜的跌打損傷,因此長期累積了一套處理和治療外傷的技術。早在成吉思汗大軍遠征的時代,蒙古軍隊就已經建立隨軍獸醫的制度了,這制度還延續到清朝的蒙古八旗,有一種對「蒙古大夫」的解釋,認為軍隊裡的蒙古獸醫在戰事吃緊、人手不足的時候也會協助處理傷患,因而與「不正規的醫生」劃上等號。

此外,這些透過照料跌打損傷而累積成的生理學知識也成了蒙古重要的文化之一,比如蒙古人殺羊的手法便和其他文化不同,他們會在羊胸口開一個洞,再手伸進去掐斷脖子上的大動脈,讓血留在羊的腹腔。剝掉羊皮後,再用碗盆將腹腔的血和內臟取出。技術純熟的殺羊人整個過程不會在地面上留一滴血,前幾年我在牧區考察時第一次見到就已經嘆為觀止了。

「所以那個很有名的納貢畢力格老師也是類似的手法嗎?」打從我幾年前來中國工作起,就一直不斷聽同事們在各種場合提起納貢畢力格醫師,據說他看癌症特別厲害,只要去聽他上課幾周就可以改善癌症的症狀,所以要掛他的號得排好幾個月才排得到,間接帶動了國際蒙醫院附近的旅館業發展。抓住這個機會,當然要了解一下這傳說背後到底有些什麼故事。

那是一種心理療法,通過改變人的意志來強化身心靈對抗疾病的能力。

斯琴高娃大夫這麼回答我的問題。

除了照料戰傷而形成的外科傳統,以及通過和漢醫、阿拉伯醫學,以及印度醫學交流而形成的內科知識體系外,傳統蒙醫還有一個非常重要的技術/知識來源:薩滿教和薩滿儀式。

內蒙古國際蒙醫醫院的納貢畢力格醫師,在中國享有盛名,據說要掛他的號得排好幾個月才排得到。 圖/內蒙古國際蒙醫醫院

內蒙古國際蒙醫醫院的納貢畢力格醫師,在中國享有盛名,據說要掛他的號得排好幾個月才排得到。 圖/內蒙古國際蒙醫醫院

蒙醫在心理學的知識拓展上學習了薩滿教(後來藏傳佛教在蒙古高原流行後,誦經祈福治病也是建立在類似的基礎上),透過人對薩滿巫師及其驅魔儀式的信仰來強化人體自身對抗疾病的信心和能力,並進一步將其和現代心理學的知識結合,從而開展出現代蒙醫的「心身醫學科」。巴虎山教授也進一步解釋,許多癌症病患一聽得了癌症後,往往便心灰意冷,失去了對抗疾病的意願,但上了納貢畢力格醫師的課程後,心理上會產生一種「疾病是有很大的可能被治癒」的信心,從而由人的意志去治療疾病。許多末期的癌症病患上課之後也許在病理學上不能遏止癌細胞的擴散,但因為意志力得到強化,可以在生命的最後幾個月得到比較好的生活品質,或是有能力去完成一些未了的心願。

此種心理治療的傳統不只應用於癌症病患的治療上,其實也是一般蒙醫在治療過程中所採用的方法。因此,和現代醫院體制「一人一號,叫號進診間看病」的制度安排不太一樣,蒙醫看病往往會把所有人集中在一個大廣場,看病過程中,除了由主治醫師依切脈、身體行為及特徵的觀察來向病患進行各別診斷與處置外,還會有一名輔助醫師對著廣場上的群眾「講課」,進行基本醫學常識的衛教或集體的心理意志強化。一如蒙醫一直以來所相信的,身體及心靈是一體的,各別的問題都會反映到連成整體的其他部位,因此,在治療上也必須多元處置,而非僅僅針對某一問題進行處置。

我感慨地說。蒙醫吸收了各種不同知識體系的醫學理論與身體觀,從而形成自身的文化身體,但反過來卻又無法被妥貼地安置到任何一個它所學習的知識體系裡面,甚至產生各種畸零歧角,最後只好在自成體系的同時,承受著他者的奇異眼光,是為「蒙古大夫」。

▎下篇接續:《蒙醫是怎麼練成的(下):現代醫學體系中的蒙醫》

蒙醫在心理學的知識拓展上學習了薩滿教,透過其信仰來強化人體自身對抗疾病的信心和能力。圖為蒙古的薩滿巫師。 圖/路透社

蒙醫在心理學的知識拓展上學習了薩滿教,透過其信仰來強化人體自身對抗疾病的信心和能力。圖為蒙古的薩滿巫師。 圖/路透社

▌備註

註1:「赫依」是蒙語的漢語音譯詞,通常翻譯為「氣」,但「赫依」和中醫的「氣」不盡相同。此概念並沒有明確的定義,現有文獻儘有對其特性的描述性解釋或較為含混的比喻性說明,例如現代蒙醫的教科書中描述「赫依」具有輕、糙、動、涼、微、堅六種特性,是一切生命運動的內在動力,而《四部醫典》中則記載「赫依屬於寒熱均性…散布於胸下、臀部與體內外…是一切疾病的起因與幫兇。」因此,其內涵比漢醫的「氣」更加廣泛。

收看更多文章,請訂閱轉角國際facebook專頁: